Vamos quebrar o código da escola!

E se cada comunidade pudesse organizar a escola do seu território de acordo com as suas próprias necessidades e potencialidades?

Essa ideia não é nova e atravessa vários campos das atividades humanas: arquitetura, informática, filosofia, arte e a própria educação.

Parafrasiando o que disse Michel Foucault, que nos propõe tomar a nossa vida como uma obra de arte, podemos pensar:

E se cada comunidade tomasse a escola do seu território como uma obra de arte viva a ser construída e reconstruída continuamente? Como seria essa escola?

Nos últimos anos, a gente vem acompanhando várias ofensivas preocupantes no campo da educação.

Depois da escola sem partido, do desmonte do ensino médio e da tentativa de militarização das escolas, nós temos visto uma facilitação do processo de privatização da educação pública através dos efeitos causados pelo fortalecimento e centralização cada vez maior de políticas de batimento de metas.

Essa política tem remodelado os processos escolares de cima para baixo, causando burnouts, uma explosão de autocobrança e pressão sobre professores, e a transformação de escolas em cursinhos precarizados cujo único objetivo é treinar alunos para avaliações externas.

Não vou entrar em detalhes, mas é senso comum entre especialistas da área o impacto negativo que esse tipo de política tem sobre a aprendizagem e sobre o clima escolar como um todo, pois, ao reduzir a vida escolar ao batimento de metas, essas políticas esvaziam de sentido a relação dos estudantes com o aprendizado e a dos professores com o ensino, produzindo mais distância entre as pessoas.

No entanto, apesar de parecer que houve uma intensificação dos ataques à educação pública, este é apenas o modus operandi da sociedade capitalista: remodelar constantemente suas instituições para que funcionem a serviço da acumulação de poder, influência e dinheiro nas mãos de alguns poucos.

O capitalismo faz da escola não uma obra de arte viva e coletiva, mas um conjunto de atividades organizadas para a introjeção de usos específicos da nossa energia vital de acordo com seus interesses.

Para isso, diante das mudanças históricas, sociais e econômicas pelas quais a humanidade vai passando ao longo do tempo, ele impõe prioridades externas ao campo educacional para que sejam mantidas as condições para o acúmulo de mais poder e riqueza.

Na educação, esses processos hoje estão sendo coordenados por grandes grupos empresariais, empresas de tecnologia, pelos militares, pelos conservadores e tantos outros grupos sociais interessados em direcionar o processo educativo para finalidades que passam longe de uma educação para a emancipação dos sujeitos e de seus territórios.

E é aí onde entram questões importantes:

Quais alternativas críticas temos a oferecer?

Quais as nossas referências de educadores e educadoras ou de experiências escolares que ousaram fazer diferente?

Quais práticas educativas foram propostas nessas experiências?

Que valores e princípios sustentavam essas práticas?

Seriam elas tão diferentes assim dos valores e práticas da escola tradicional?

Ou são a mesma escola repaginada com conteúdos “críticos”?

A nossa única saída é defender a escola que temos?

Esta que nos toma como produto de uma máquina que usa a nossa própria energia para nos modelar de acordo com os interesses do capital?

Se concordamos que temos que criar a nossa escola, aparece outra questão: como as comunidades podem construir a sua escola tal como o artista cria uma obra de arte, se o nosso imaginário está colonizado, já que só experimentou a forma escolar fixada pelo capitalismo?

Esse é um problema interessante, porque ele nos leva a investigar como a humanidade tem lidado com esta mesma questão em outras áreas.

Não precisamos ir longe para encontrar estratégias interessantes. No campo da informática, por exemplo, até o fim da década de 1970, os programadores compartilhavam os códigos e os programas circulavam livremente entre as comunidades.

Mas no começo da década de 1980, as empresas de software começaram a torná-los proprietários; ou seja, além de não serem mais acessíveis para os que não poderiam pagar, os softwares passaram a ter seu código fechado, não sendo permitido que programadores ou comunidades pudessem aprimorá-los ou adaptá-los às suas necessidades, já que, da maneira como passaram a ser disponibilizados, eles não resolviam problemas específicos que surgiam durante o uso.

Em outras palavras, os softwares que tinham seu “código fechado” apenas poderiam ser modificados pelos “proprietários”, por aqueles que detinham a posse ou o poder sobre esses softwares.

Somente eles poderiam decidir o que era importante mudar naquele software, impactando e determinando o uso possível desses programas. Assim, os mais afetados pelas mudanças não tinham poder de participar da construção, mudança ou adaptação do software.

Parece ou não parece um pouco com a situação atual das nossas escolas?

Esse fechamento ocorre no início dos anos 1980, mas não demora e logo aparece um movimento de contestação: quando Richard Stallman lança o projeto GNU, um sistema operacional totalmente livre e de código aberto.

Em 1983, o movimento propõe a GPL, uma licença que garante juridicamente as quatro liberdades do software livre: liberdades de usar, estudar, modificar e redistribuir o software, e a garantia de que qualquer versão modificada continue sendo livre, de código aberto, usando a mesma licença, impedindo assim que o software se torne proprietário.

É por isso que hoje, para cada aplicativo ou software proprietário que você imaginar, vai existir um ou mais aplicativos ou softwares livres, gratuitos e de código aberto. Porque a ideia era justamente essa: que as pessoas e comunidades pudessem escolher ou criar os softwares que atendessem às suas demandas, necessidades e prioridades.

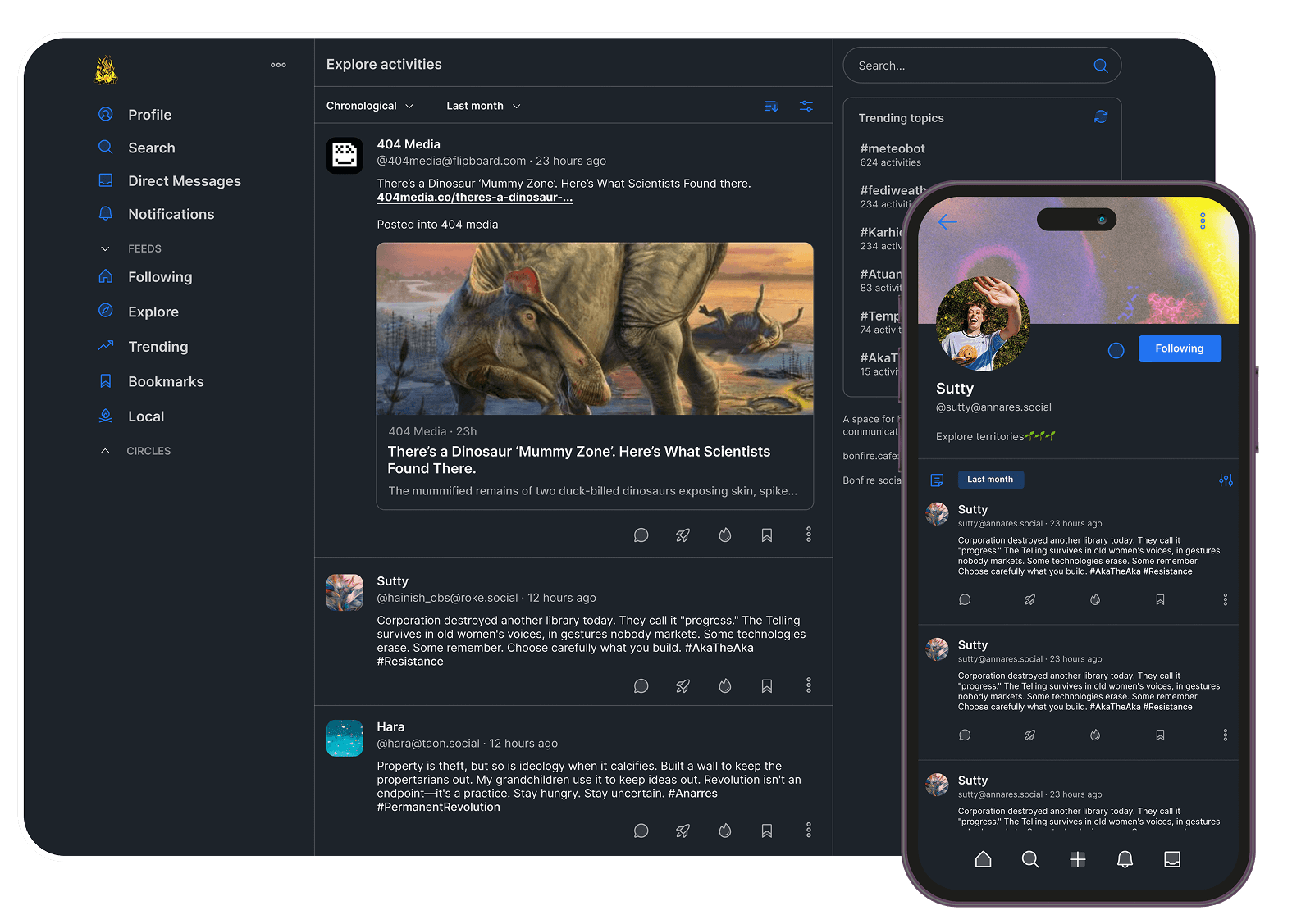

O Bonfire, por exemplo, é um aplicativo que busca propor uma alternativa às plataformas proprietárias de microbloging, como o X/Twitter. Além de oferecer tudo que o X/Twitter oferece, o Bonfire oferece diversas outras funções.

Com o Bonfire, um coletivo pode criar uma rede social para o uso de pessoas do bairro que gostariam de ter um espaço virtual para discutir os problemas daquele território.

Mas se um outro bairro quisesse ter o seu espaço online, os dois servidores poderiam se conectar entre si, formando uma rede social local federada. Além disso, seria possível personalizar o feed, criando filtros para quem poderia ver e responder a cada tipo de postagem, criar grupos privados para discutir assuntos específicos, atribuir moderadores, marcar eventos e muitas outras possibilidades que as plataformas proprietárias e de código fechado não oferecem, justamente porque não estão interessadas em dar autonomia aos usuários e comunidades.

Ao contrário do X/Twitter, o Bonfire é construído de maneira aberta e modular, para que cada comunidade possa adaptar e criar a partir do código disponível ou escolher a partir das funções já existentes aquelas que fazem sentido para as pessoas daquele coletivo.

Muito importante, não é?

Mas o que isso pode nos ensinar em relação à educação? Será que poderíamos “abrir o código” da escola para que as comunidades pudessem intervir na sua organização e adaptá-la às suas necessidades?

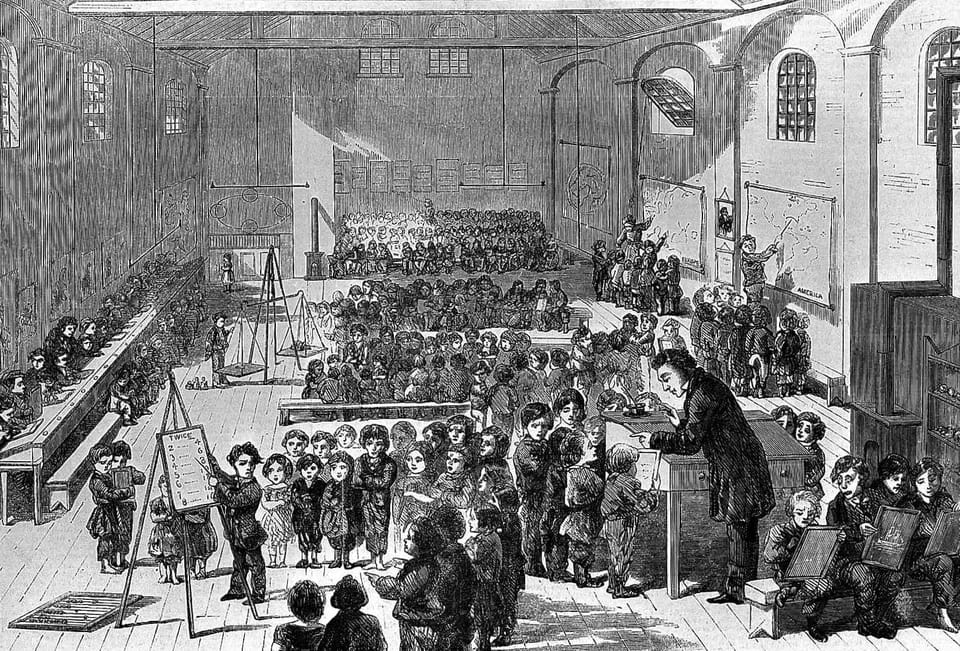

Todos nós somos frutos da escola tradicional e passamos diariamente, durante quase 15 anos, por processos de “modelagem” corporal, mental e afetiva.

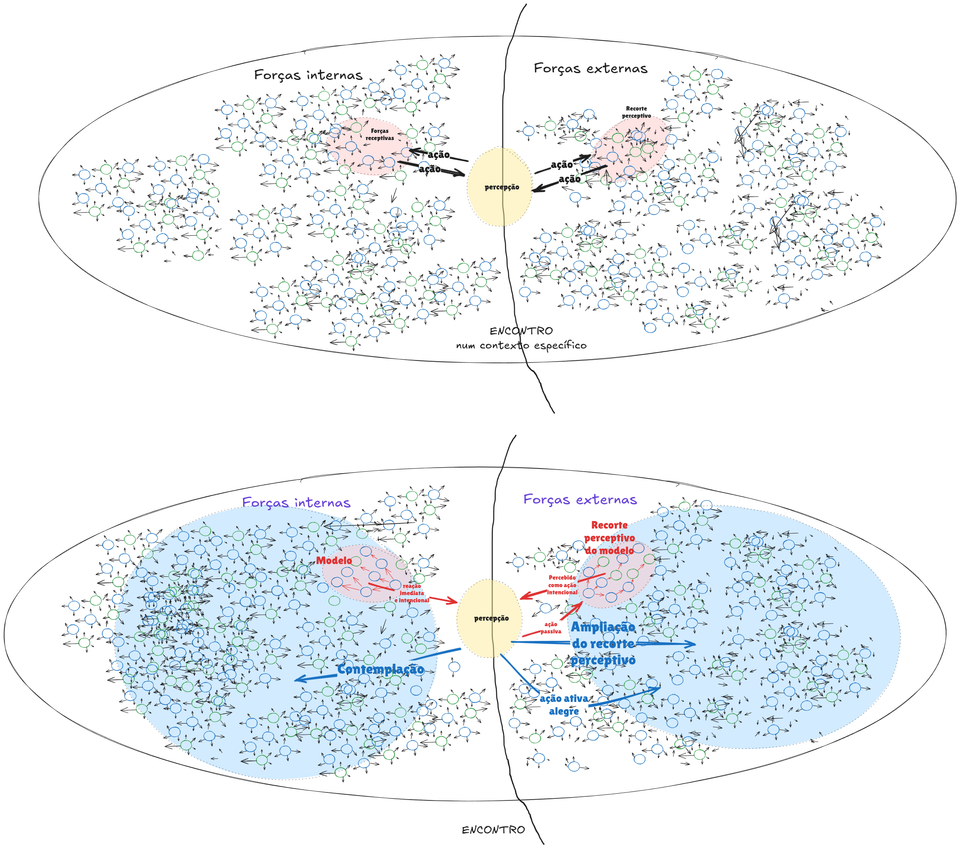

Esse uso do tempo e do espaço pela escola nos foi imposto através dos seus códigos: maneira de aprender, de ensinar, de definir regras, de avaliar, de classificar os alunos, de atribuir importância a determinadas maneiras de agir, sentir e pensar e não a outras.

Mas será que só existem essas maneiras de estar na escola?

Será que esse código definido por instâncias hierárquicas superiores é o melhor para as comunidades onde as escolas estão instaladas?

A hierarquia, que se sustenta num conjunto de regras e funções impostas de cima para baixo, como as aulas centradas no professor, a avaliação por testes e provas, a classificação e comparação por notas, a divisão do saber em disciplinas mais e menos importantes e tantos outros componentes do código escolar, seriam as únicas maneiras de organizar esse “software fechado” chamado escola?

E se a escola é um “software” fundamental no nosso sistema social, por ser aquele que forma de maneira decisiva todas as pessoas durante a infância e adolescência, por que é praticamente proibido que exista uma diversidade de maneiras de a escola funcionar?

Por que não podem haver escolas em acordo com as diferentes realidades sociais que existem e as necessidades específicas desses contextos?

Aqui nas redes, tenho acompanhado educadores que produzem conteúdos de qualidade e que vêm tocando num ponto fundamental: independentemente do cenário em que estejamos incluídos, é necessário que, mais do que criticar, nós tenhamos algo a oferecer como alternativa. Mas nós temos?

Porque, se o nosso imaginário se reduz apenas ao formato de escola e de universidade ao qual tivemos acesso, estaremos sempre girando em círculos, condenados apenas a nos defender dos velhos, novos e futuros ataques que a escola irá sofrer, mas que, na verdade, são apenas remodelagens vindas de cima para adaptar o modelo fixado às novas necessidades dos que têm poder.

Talvez o código das escolas seja mais fechado que o código dos softwares proprietários das grandes empresas de informática…

Mas por que isso acontece?

Será então que a escola pública, esse grande software proprietário, é realmente pública?

Será que já não passou da hora de “abrirmos o código da escola”?

De tornarmos a instituição escolar uma instituição livre e aberta, muito próxima do sentido de software livre: cujo código possa ser estudado, modificado, cocriado coletivamente e compartilhado com outras comunidades?

Desse modo, cada coletivo poderia se apropriar da escola que pertence ao seu território, para que finalmente ela possa servir a essa comunidade como meio de emancipação, e não de controle e reprodução das segregações e opressões sociais.

Todavia, para que possamos abrir esse código, precisamos buscar as histórias das educadoras e educadores experimentadores, das pessoas e comunidades que ousaram fazer outros tipos de escola.

Só dessa maneira poderemos ajudar a construir e compartilhar um repertório comum, como uma maneira de ampliar nosso imaginário, de ter acesso a outros códigos ou maneiras de fazer escola.

Pois não foram e não são poucos os educadores e educadoras que, por estarem cansados e cansadas de reclamar e não encontrar alternativas, buscaram e buscam ampliar esse repertório.

Porém, não basta apenas compartilhar um repertório comum; é preciso dar um passo além: tornar possível que cada comunidade possa modificar esse repertório, adaptá-lo ou recriá-lo em ressonância com as condições únicas do seu território.

Mas isso é papo para uma outra conversa.

Para terminar, eu gostaria de saber de você: você já parou para pensar nas tuas referências? Quais são elas?