Introdução à Esquizoanálise

Por uma meta-ontologia popular

A esquizoanálise, embora esteja emergindo fortemente no campo da psicologia, principalmente no Brasil, é, na verdade, muito mais que uma “teoria psicológica”. Ela é, antes de tudo, uma filosofia, um modo de vida, uma maneira de perceber, compreender e se relacionar com a realidade, e não apenas o aspecto psicológico do ser humano. Nesse sentido, podemos dizer que deriva de uma tradição, recombinada por Gilles Deleuze e Félix Guattari, que vem desde os filósofos pré-socráticos, passando pelos estóicos e chegando a Spinoza, Nietzsche, Bergson, Foucault, e aqui no Brasil com Claudio Ulpiano, Suely Rolnik e Luiz Fuganti.

Dito isso, minha intenção com este texto não é recapitular a história da esquizoanálise nem me aprofundar em seus aspectos filosóficos, mas em como ela aborda a micropolítica do desejo, em seu aspecto mais cotidiano. Minha ideia é ser bastante pragmático, mesmo que isso signifique ser um tanto reducionista. De todo modo, é uma tentativa de compreender o que venho estudando. Espero que seja útil para mais alguém.

O que me interessa aqui é mostrar como essa visão da realidade nos ajuda a perceber os condicionamentos e coerções que nos determinam no dia a dia.

A formatação do modo de pensar de uma época

Quando uso a palavra formatação, é porque a nossa atual maneira de pensar, que já estava presente no ser humano desde sua origem, é um tipo de pensamento “socialmente determinado”.

Mas o que seria um modo socialmente determinado de pensar?

É um modo de pensar produzido por nossa época (disseminado pelas construções sociais de cada época e período histórico, obviamente), incluindo aqueles pensamentos que se veem como subversivos ou contestadores da formação social em que estão inseridos.

Explico: ao nos colocarmos contra o capitalismo, por exemplo, erguemos a bandeira do socialismo, do comunismo ou do anarquismo. Mas, no fim das contas, estamos trocando uma ideia por outra, uma entidade fixa por outra, uma visão idealizada da realidade por outra. Isso acontece porque selecionamos, naquele “agrupamento complexo de entidades” que criticamos, os aspectos que mais nos afetam, geralmente de maneira negativa, e buscamos contrapontos que promovem soluções para os aspectos problemáticos dos primeiros.

Mas esse julgamento e essa seleção do que nos afeta de forma negativa já são mediados e filtrados socialmente, a partir das condições que nos ensinaram a perceber dessa maneira. O mundo no qual estamos inseridos, e aquilo que nele nos afeta, é lido por cada ser humano através de uma lente construída socialmente em nós pelas condições de sociabilidade a que somos expostos. Essa lente se constitui por meio de um acúmulo de vivências, maneiras de se relacionar, pensamentos, sentimentos e hábitos corporais, que se organizaram de modo a recortar do mundo, a partir de “recompensas e punições” fixadas socialmente em cada contexto, os elementos que nos interessam.

Assim, os modelos de percepção sobre as situações sociais em que estamos envolvidos vão se formando e operacionalizando nossa relação com o real. Cada vez que nos deparamos com algo exterior a nós, ou mesmo com nossos próprios pensamentos, lembranças, sentimentos ou ideias, comparamos e identificamos, por meio dessa lente instalada em nós pelo sócius, aquilo que nos agrada e aquilo que nos incomoda.

Essa compreensão me parece hoje senso comum, qualquer psicologia ou sociologia barata sabe disso. Então, onde entra a contribuição da esquizoanálise na busca por uma compreensão e transmutação do nosso modo de pensar?

Em primeiro lugar, ao compreendermos que somos seres produzidos por esse socius, torna-se evidente que não estamos dentro de qualquer sociedade: estamos dentro do capitalismo. Nesse sentido, o capitalismo atravessa todas as relações sociais, de maneiras que nem sequer percebemos, mesmo aquelas formações sociais (estatizadas) que se dizem não capitalistas ou variações menos violentas e exploradoras, são capturadas em alguma medida pelo capitalismo.

Isso se revela de forma simples: geralmente, nas formações sociais atuais, trabalhamos em lugares onde não somos ouvidos regularmente sobre os problemas que nos afetam no cotidiano, nem temos poder real de decisão sobre o ambiente em que passamos a maior parte do dia. Isso acontece porque é necessário que o ambiente funcione assim, para que haja acúmulo de capital na outra ponta do processo, o que envolve não apenas dinheiro, mas também poder, influência, prestígio social etc. Mas ao mesmo tempo que o capitalismo produz o entristecimento a partir de relações que drenam a nossa energia a seu favor, ele também nos oferece, em outras instâncias, maneiras fictícias de compensar este entristecimento: reconhecimento, poder, consumo, prazer e tantas outras formas de nos anestesiar.

Mudar essa estrutura por outra, na qual a instituição e suas relações estivessem sempre se aprimorando de modo a potencializar a vida de cada trabalhador, causaria uma diminuição desse acúmulo, se não diretamente naquela instituição ou empresa, em algum outro ponto do campo social produtivo (provavelmente mais importante na cadeia de lucros) que seria afetado pelas mudanças na lógica administrativa daquela organização social.

Podemos levar esse exemplo para qualquer parte do campo social: relações amorosas, de amizade, contratuais, culturais, de lazer ou até para o próprio uso da linguagem.

O que não falta são disputas pelo poder de decidir e pela forma definitiva de nomear e descrever acontecimentos cotidianos, políticos, econômicos e históricos, e a vontade de fixar regras nas relações, de estabelecer critérios “mais verdadeiros” e fixos para avaliar ações, instituições e comportamentos.

A questão é sempre essa: encontrar “o melhor” modelo, a forma ideal, a verdade, e fixar uma forma de controle a partir de hierarquias para mediar uma determinada situação, mas que também sirva como medida avaliativa para tirar alguma vantagem do que ali estiver em jogo.

No caso do ambiente de trabalho isso aparece como o organograma da instituição, as rotinas de trabalho, as funções fixas, a remuneração pelo tipo de trabalho executado, o poder de decisão fixado pelas hierarquias, a centralização do poder nas mãos de alguns. Mas poderíamos falar da relação afetiva de um casal heterossexual que vive junto: mesmo já bastante contestada hoje em dia, ainda há uma pressão social para que a mulher assuma tarefas domésticas, o que faz com que o homem possua mais tempo livre quando está em casa, assim como tende a esgotar física e emocionalmente a mulher pela sobrecarga.

De modo resumido, o capitalismo é uma maneira de usar ou desviar nossa energia vital, por meio da manipulação das relações sociais a que estamos expostos, para os seus próprios fins, e não para a realização de nossa própria potência de vida, de diferenciação na existência.

No caso do ambiente de trabalho ele aparece nos pressupostos de que o trabalho realizado deve ser convertido em uma quantidade fixa de horas e de salário, mas também são pressupostos que pessoas em posições hierárquicas superiores decidem e as de baixo executam, de que ouvir as pessoas e discutir os rumos da instituição seria improdutivo.

O mesmo acontece nasrelações afetivas: o ato de cuidar seria “natural” à mulher, a sobrecarga seria prova de amor, o trabalho no ambiente privado não participaria da esfera política e econômica, como também é esperado que os papéis sejam previsíveis e imutáveis. Tudo isso independente dos efeitos destrutivos que estas regras explícitas ou implícitas causem às pessoas e às suas relações.

Estes são exemplos simples, que mostram como as estruturas e práticas sociais a que estamos expostos fazem a mediação das relações entre as pessoas, produzem identidade, estabelecem modos de agir, sentir, pensar e se relacionar.

A reprodução dos modelos e o julgamento

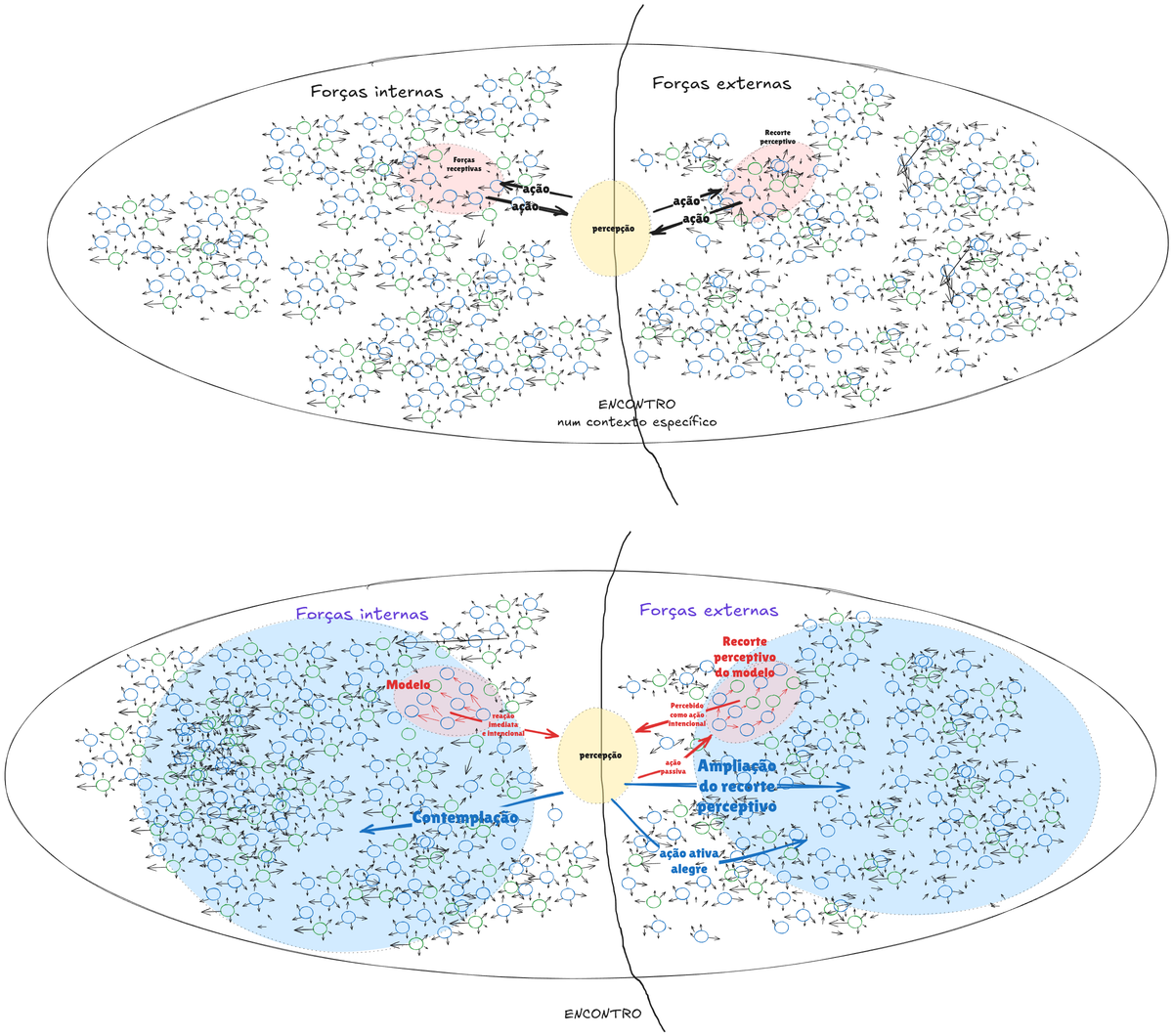

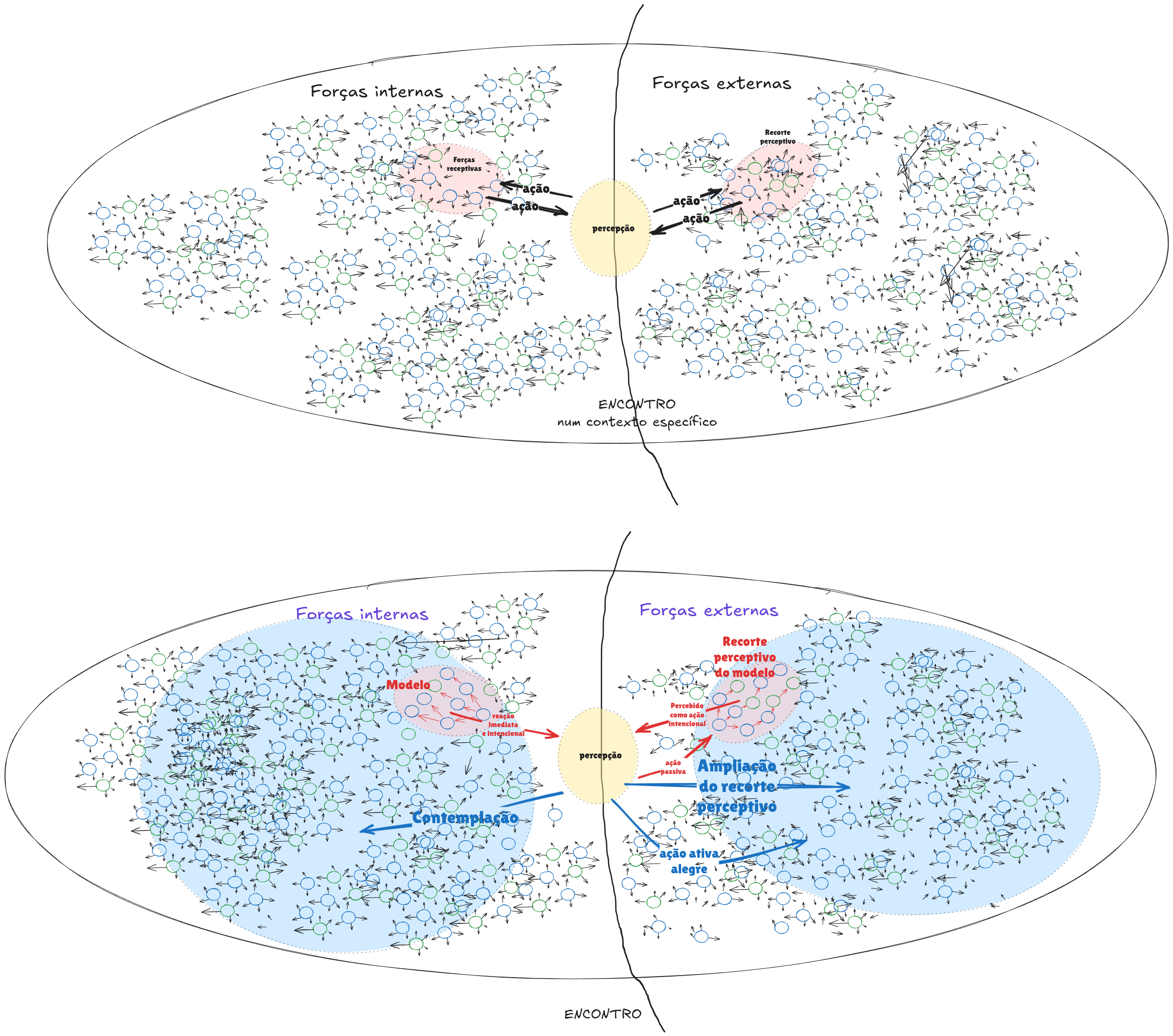

É assim também que a nossa cognição, condicionada pelo sócius, funciona: acumulamos modelos mais ou menos fixos que, no contato com a realidade, interna ou externa, executam um processo de comparação e apropriação daquilo que nos acontece. Aquilo que chega, de acordo com os modelos que acumulamos, é de nosso interesse ou não? Nos faz bem ou mal? Traz algum benefício ou prejuízo?

A partir dessa comparação entre o que chega em determinado contexto social e o modelo formatado socialmente em nós para aquele tipo de ocasião, fazemos um julgamento. Esse julgamento faz com que nos relacionemos com um recorte específico da realidade: a parte que nos interessa, seja por agradar ou nos incomodar. Toda relação se torna uma busca por vantagem do ponto de vista social, tenho mais poder? detenho a verdade? estou certo? sou bem tratado? etc.

Como não é possível que sempre façamos bons encontros, porque a vida é problematização, a realidade é dinâmica e nos desafia o tempo todo, passamos a julgar constantemente a partir desses modelos, muitas vezes de modo inconsciente, por estarmos distraídos.

Deleuze e Guattari chamam de buraco negro aquilo que se constitui quando nossos modelos mentais são postos em causa pela realidade. Sentimos uma insuficiência que, imediatamente, se transforma em busca na memória por nossa identidade subjetiva, o conjunto de experiências que acumulamos e que justificam quem somos, o que gostamos ou não, o que nos interessa ou não, o que nos faz bem ou mal e, consequentemente, por um muro branco, onde estão escritos nossos ideais (o conjunto de modelos e valores extraídos por um processo de “purificação” das experiências que tivemos), para onde nos encaminhamos enquanto sujeitos em busca de realizações, reconhecimento e experiências ideais que dissipem essa insuficiência.

Essa tensão entre a realidade, que nos desafia com situações inesperadas e imprevisíveis, e os nossos modelos mentais produzidos socialmente, que situam nossa identidade com base em experiências passadas filtradas e projetadas como ideais e expectativas futuras, cria em nós o automatismo do julgamento.

Passamos a perceber o mundo apenas por meio do que é útil para compará-lo à identidade extraída da memória e aos ideais construídos a partir do passado e projetados sobre o futuro.

Como juízes de nós e dos outros, comparamos nossos modelos subjetivos e ideais com o que vemos na relação conosco e com o mundo. Ora a culpa do mal que nos acontece é nossa, ora é do outro ou do mundo, porque a realidade não corresponde ao que deveria ser para caber nos modelos que carregamos.

É o círculo infernal da produção de ressentimento: o já sentido é convocado de novo e de novo para se antecipar e julgar, por comparação, um presente que é sempre único em relação ao que já foi vivido, e da má consciência, que é quando encontramos a nós mesmos e o mundo já endividados pela introjeção de modelos ideais sempre inalcançáveis, o que gera uma dívida infinita em nós, o que impulsiona ainda mais o julgamento e nos faz sentir que estamos sempre aquém em comparação com o que deveríamos. Quando encontramos a realidade, não estamos presentes: quem está presente são os modelos de identidade e de ideais que acumulamos e instalamos, a cada momento, entre nós e o que nos acontece.

A dívida e a repetição

Isso vai gerando uma dívida em nós e nos outros. Fixamos representações sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo, experiências negativas que se acumulam, nos desgastam e nos entristecem. Tudo passa a ser comparado com modelos mentais socialmente oferecidos. Tudo envelhece. Passa a ser apenas “encaixável” ou não.

Vamos compensando essas tristezas inevitáveis com as alegrias disponíveis, que também são modelos acumulados de como devemos nos consolar pelo peso da dívida que carregamos. Nos acostumamos e somos conduzidos a lidar com o mundo a partir de modelos mais ou menos fixos, estabelecidos pelo campo social (escola, família, trabalho, relações afetivas, cultura etc.).

Nessas condições, tudo já está dado. Não há o que inventar. Tornamo-nos reféns de pensamentos e maneiras de viver de uma época, aos quais fomos expostos, introjetando-os por meio de uma maneira de pensar que se estabeleceu como se fosse a única.

É possível pensar de outra maneira?

Em primeiro lugar, é preciso compreender a gravidade do que acabamos de descrever: as relações sociais modelam a maneira como pensamos.

Tudo o que conhecemos de bom ou ruim vem daí, inclusive os modelos de relações sociais “alternativas”.

Tudo se torna um modelo que adotamos: imagens, projetos, sonhos, padrões de comportamento, maneiras de pensar e de se relacionar, sentimentos, modos de reagir ao que nos acontece de maneira inconsciente, de tão introjetados que estão em nós.

Diante dessa mordaça, dessa espécie de prisão, o que podemos fazer?

Primeiro, é preciso dizer sim ao que chega até nós. Aceitar o que nos alcança do jeito que é, e não como deveria ser ou como mereceríamos que fosse. Isso tem a ver com abandonar qualquer tipo de ideal, de projeção de possíveis sobre o futuro - visto que nada mais são do que acontecimentos passados que foram filtrados e projetados de modo idealizado. É preciso “colocar o acaso de joelhos”, mas só o fazemos quando não estamos fixados a um modo idealizado de agir, sentir, pensar e nos relacionar com o mundo. Qualquer outra forma de receber o que chega nos fará ser capturados pelos modelos sociais que acumulamos.

O curioso é que, quanto mais pensamos a partir desses modelos, mais temos a sensação enganosa de estarmos sendo ativos, quando, na verdade, estamos apenas circulando dentro do que já está formatado em nós.

Como sair desse círculo vicioso?

Dizendo não. Um não a essa maneira de sentir, de agir, de pensar e de nos relacionarmos.

Mas como? Pela recusa em pensar dessa maneira. Se, quando penso do modo habitual, pela concatenação de ideias, sentimentos, imagens e palavras, apenas caminho dentro do modelo social que introjetei, então a saída é quebrar essa cadeia.

E como fazer isso? Injetando silêncio no pensamento, distância no campo afetivo e vazio nos movimentos corporais que estamos habituados a realizar.

Quando entramos nesse intervalo, de contemplação, de imobilidade, de esvaziamento, vamos nos habituando a estar como o animal: em espreita, observando todos os movimentos. Tornamo-nos sensíveis aos mínimos gestos, no corpo, na mente, no campo afetivo e nas relações sociais. Há um modo de pensar que é silencioso, que pensa a partir do atrito entre aquilo que nos acontece e essa recusa em julgar a partir dos modelos acumulados.

Como no atrito entre duas pedras: uma é aquilo que nos chega e nos força a prestar atenção e a outra é a recusa em direcionar isso que chega para os modelos que tomam a forma de cadeias de ideias, palavras, sentimentos e imagens. Nesse atrito entre aquilo que nos afeta e pede atenção (ao dizermos sim) e a nossa recusa a pensar de modo habitual (ao dizermos não) surgem faíscas. Estas faíscas são produzidas por uma outra maneira de pensar.

Essas faíscas são intensidades, são sentidos possíveis que os elementos que nos constituem apontam. Quando estamos nesta posição de atrito, por meio da suspensão desse movimento de atração daquilo que chega e quer nos afetar, abre-se a possibilidade de encontrarmos uma zona comum entre a nossa potência e isso que nos afeta.

É como se aquilo que há de comum vasculhasse dentro de nós, buscando na nossa potência aquilo que compõe com estes elementos que chegam. E do mesmo modo, é como se os elementos que compõem a nossa potência buscassem maneiras de compor com aquilo que temos de comum com o que nos afeta.

O comum com aquilo que nos afeta faz com que a nossa potência se diferencie, se singularizando. E a nossa potência, ao querer se singularizar produz o comum com aquilo que chega para se diferenciar. É um duplo movimento.

A cada vez que fazemos isso, vamos criando e dando consistência a uma dimensão em nós que já não está colada aos modelos, mas que busca produzir essa zona comum para se diferenciar pela criação. Os modelos continuam a aparecer, nas cadeias de palavras, ideias, sentimentos e imagens, mas vamos conseguindo criar uma distância no tempo que nos permite quebrá-los, desfazendo as formas em que estavam fixados.

Estes elementos que estavam cristalizados, presos a estes modelos, ao serem desconectados da forma, adquirem uma fluidez, que lhes dá a potencialidade de se conectarem, das mais diversas maneiras, com quaisquer outros: o que multiplica os modos possíveis de articular aquilo que acumulamos. Deixamos o campo da identidade, do eu, para adentrar um campo de multiplicidades, da potência.

Lego sem manual

Quando a esquizoanálise usa o termo potência, entende-se que tudo o que vivemos vem junto em cada ato enquanto elementos informais da nossa memória, mas, em geral, não aproveitamos isso. Idealizamos, nos conectamos com um filtro social que introjetamos que só nos permite acionar os acontecidos formatados, esperando que a realidade coincida com um ideal, em vez de usar nossa potência para fazer o que podemos de melhor com o que nos acontece (seja de bom ou de ruim).

Desse modo, geralmente usamos o que acumulamos tomando o passado como modelo, como um objeto montado com peças de Lego.A questão que se coloca é: e se em vez de usar as peças encaixadas como modelos, usássemos as peças soltas, de acordo com o que o momento pede ou permite?

O acontecimento atual seria semrpe um processo de criação de “modelos” temporários, adequados a cada situação, usando nossas peças (nossas potencialidades, as infinitas maneiras de empregar o que acumulamos) junto com as peças que vêm de fora (o que nos acontece, o que nos agrada ou desagrada). Ao buscar em nós as peças que o momento pede ou possibilita, comporíamos algo novo com o que vem de fora, articulando o que já temos com o que chega.

A potência seria composta dessas infinitas maneiras de agir que ainda estão por ser inventadas, a partir do que acumulamos ao longo da vida e que nascem da experimentação e da aprendizagem com esta experimentação. Tudo isso está sempre aí, disponível, mas geralmente não percebemos. Usamos o que nos aconteceu, quando filtrado, de modo idealizado, como se fosse um modelo pronto a ser encaixado no que acontece. Repare bem como você reage ao que te acontece no cotidiano. Chegamos aos encontros com expectativas, e quando estas não se confirmam, sentimos frustração, culpamos os outros ou a nós mesmos.

A vida está o tempo todo colocando este problema: o modo padrão de pensar é comparar o que acontece com nossos modelos acumulados, o que provoca dor e sofrimento de modo repetido, até que se torne uma espécie de má consciência, que nos faz antecipar aquilo que já sentimos antes mesmo que aconteça. O limite disso é a depressão, quando após tantas frustrações queremos desistir de desejar, já que antecipamos o fracasso. Mas o problema é o que desejamos ou o modo de desejar?

Para desmontar o modelo, se faz necessário, a cada momento, construir um hábito de distanciamento do que acontece enquanto acontece. É este gesto que permite, a partir dessa dimensão que diz não aos modelos, desmontar os “modelos de Lego” organizados pelo modo socialmente estabelecido de pensar, para então recombinar, por meio de uma zona comum, estas peças do nosso repertório com o que vem de fora, abrindo a vida ao novo, ao inédito.

Mas não adianta apenas entender isso racionalmente. É preciso experimentar com o corpo, com a nossa maneira de sentir, de nos relacionar e de pensar, praticar cada vez mais, construir mapas, perceber onde caímos e onde nos elevamos. Essa percepção de como a mente funciona enquanto estamos vivendo, com o tempo começa a nos permitir que, a cada momento, sileciosamente, ela própria nos encaminhe para essa maneira contemplativa de desmontagem dos nossos modelos. Não há verdade a ser buscada, mas a produção da nossa vida como uma prática artística. A vida como um livro que se escreve, um quadro que se pinta, uma música que se compõe, uma história que se reinventa a cada momento, um encontro em que fluímos com o outro. O que de mais interessante conseguimos fazer com a vida que nos coube?

No entanto, sem prática, o modo “normal” de funcionar se reestabelece rapidamente.

Repito: não basta entender, é preciso construir ferramentas e práticas para que a própria mente nos leve de volta a esse modo inventivo de viver.

O cérebro não deixará de fazer o que já fazia, mas podemos criar uma “camada de percepção” que se coloque em primeiro plano, acima do modo socialmente dominante de recorte da realidade. É um trabalho de construção de outra camada, na verdade, uma camada que já existe em nós, que em algum momento da infância foi dominante, mas que foi abafado pelas práticas sociais e que precisa emergir novamente.

Outro modo de pensar, outra política

Por outro lado, se do modo de pensar socialmente determinado surge uma política capitalista, de extração de vantagens a partir do estabelecimento de modelos fixos de verdade que passam a mediar as relações. Há também uma política que nasce desse outro modo de pensar e viver que compõe.

Só que, em vez de um pensamento sedentário, que estabelece modelos, a esquizoanálise propõe um pensamento nômade, que em cada relação se mostra como um processo de criação que seleciona a partir de uma zona comum, entre as suas forças e as forças que vem de fora, uma maneira singular de se relacionar, construindo regras de passagem, modelos temporários, adequados à configuração de forças específica daquele momento.

Em vez de uma moral que estabelece verdades para comparar, controlar e se apropriar daquilo que encontra nas relações, temos uma ética: a de selecionar maneiras para se compor com o que se encontra nas relações.

Percebe a diferença?

A esquizoanálise é esse modo de viver que transforma o nosso cotidiano em lugar de invenção e reinvenção da vida. Um esforço de permanecer em ressonância alegre com os encontros que compõem a nossa passagem pelo mundo.