A escola é um jogo perverso

Uma reflexão sobre o principal lema de Paulo Freire

Text within this block will maintain its original spacing when publishedQuando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire

Quando Paulo Freire nos apontou, com toda a clareza, que a nossa educação não é libertadora — nunca foi —, ele partia de uma perspectiva filosófica, olhando para o todo. Nos nossos dias, cada vez mais tenho pensado que é tempo de olhar para o real diversificando as perspectivas, multiplicando os pontos de vista para que seja possível ter uma visão panorâmica do tamanho do problema em que estamos metidos no que diz respeito à educação.

Nosso cotidiano e seus jogos sociais

Não é preciso ser um estudioso ou antropólogo para perceber que estamos imersos em jogos sociais. Agora mesmo estou sentado em frente ao computador e, pela altura da tela sobre a mesa, estou condicionado a sentar-me em uma posição em que meus olhos não fiquem muito acima nem muito abaixo do nível do monitor, ao mesmo tempo em que minhas mãos variam de posição entre o teclado e o mouse. Enquanto escrevo, sou agente: estou criando o texto; quando paro de escrever e assisto a um vídeo no YouTube, sou paciente, escuto passivamente a música que sai por uma caixinha de som no topo da CPU. Estas são algumas das regras deste pequeno jogo que se chama “usar o computador”. Isso afeta minha maneira de posicionar o corpo, de me expressar, de usar determinados elementos para pensar, de sentir e de me relacionar com outras pessoas por meio desta ferramenta que uso e que me usa. Este é um jogo que comecei a jogar desde o início da minha adolescência, quando meu pai comprou um PC no final dos anos 1990. Ali começou minha relação com esse jogo, que me abriu um mundo de possibilidades, mas também condicionou minha maneira de usar o tempo, o corpo, os afetos e a mente quando estou diante da tela — e mesmo quando estou longe dela.

Na adolescência, eu passava dias inteiros diante da tela. Não que isso tenha mudado muito, mas naquela época eu interagia, de maneira relativamente mais profunda, com muitas outras pessoas — seja em fóruns, MSN, IRC ou comunidades no Orkut; o centro do meu tempo no PC era a interação com pessoas com as quais eu possuía interesses em comum. Era assim que a Internet funcionava. Em pouco tempo, as coisas mudaram: houve uma breve passagem ao notebook, que permitia usar a Internet de qualquer lugar; mas a revolução mesmo aconteceu quando passamos do jogo “usar o computador” para o jogo “olhar e tocar a tela do smartphone” em qualquer lugar, a qualquer hora.

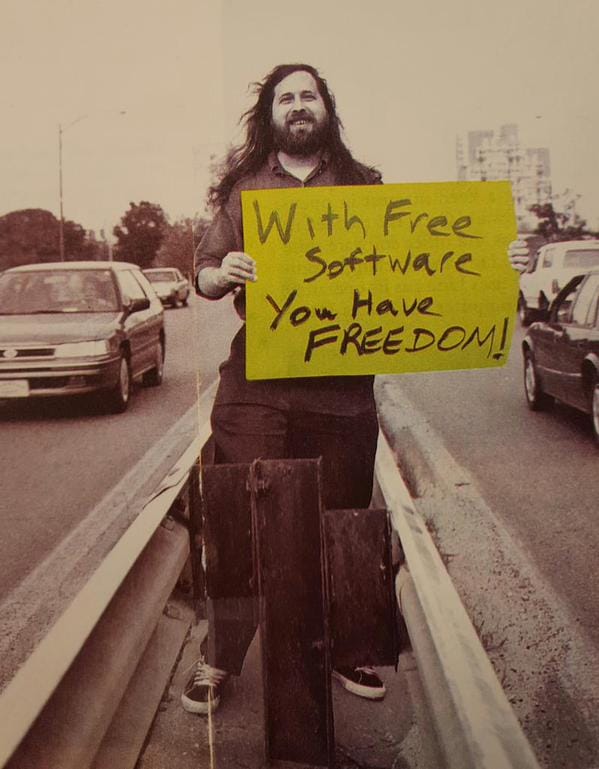

Nesse novo jogo, que ampliou o anterior para outros espaços e tempos, a lógica das redes tornou-se cada vez mais baseada em partilhas, curtidas e comentários sintéticos; a interação passou a ser cada vez mais instantânea, rápida, superficial e objetiva, não sendo mais tão direta, aberta e prolongada como era antigamente, quando predominava o uso de aplicativos assíncronos — já que não estávamos o tempo todo conectados. Antes não tínhamos tantos estímulos e nos encontrávamos em um ambiente organizado para possibilitar um menor número de interações e conteúdos. Essa, ao meu ver, é uma das grandes diferenças entre a arquitetura das redes sociais comerciais e aquelas do fediverso e dos softwares livres (como tratei em outro texto), assim como entre o smartphone e o PC.

Ou seja, as mudanças econômicas, políticas e sociais que envolvem a Internet, e as forças que passaram a dominá-la, produziram transformações na arquitetura dos aparelhos e dos ambientes virtuais que frequentamos ao longo do tempo. Isso gerou outras maneiras de sentir, de se relacionar, de pensar e de usar o nosso corpo, principalmente na relação com os smartphones. Esse é apenas um exemplo de como, ao longo dos anos, nossos papéis, pensamentos, sentimentos, formas de interagir e mover o corpo em nossa relação com a Internet se transformaram completamente. Isso aponta para algo óbvio, mas que muitas vezes não percebemos: aquilo que sentimos, pensamos, fazemos e dizemos — bem como aquilo que deixamos de sentir, de pensar, de fazer e de dizer — é produzido em conjunto pelo que nos tornamos na interação com os ambientes em que estamos imersos. Perceba, então, que até agora estou falando de apenas um tipo de jogo: o de interação por meio da Internet, talvez o mais fundamental hoje e o último a ser inserido nas relações humanas na passagem do século XX para o XXI.

Voltando um pouco ao tema da educação e à frase emblemática de Freire, quando ele afirma que a educação que não é libertadora faz o oprimido desejar assumir o papel do opressor. Para além da indicação de cuidado que está explícita no que é dito, acredito que estamos diante de uma constatação muito mais profunda sobre a maneira como a nossa sociedade funciona: sobre o tipo de jogo que vem sendo jogado na educação brasileira há bastante tempo e o que ele necessariamente produz. Mas antes de prosseguir, no entanto, falemos um pouco mais sobre os jogos sociais.

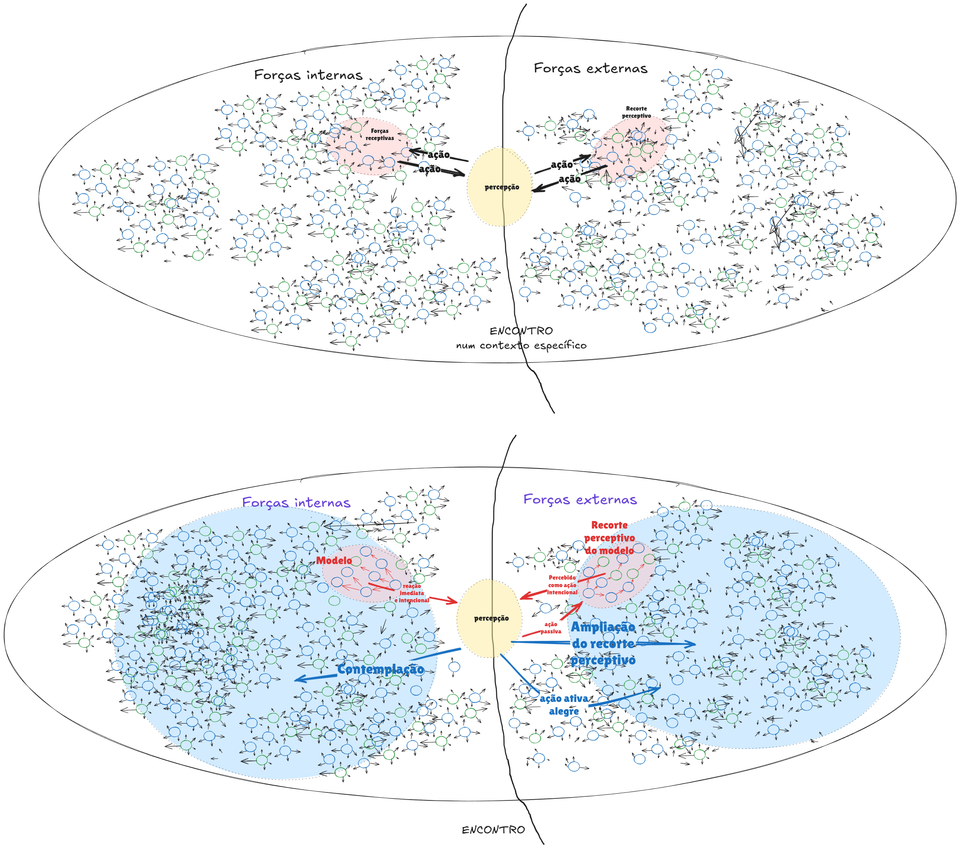

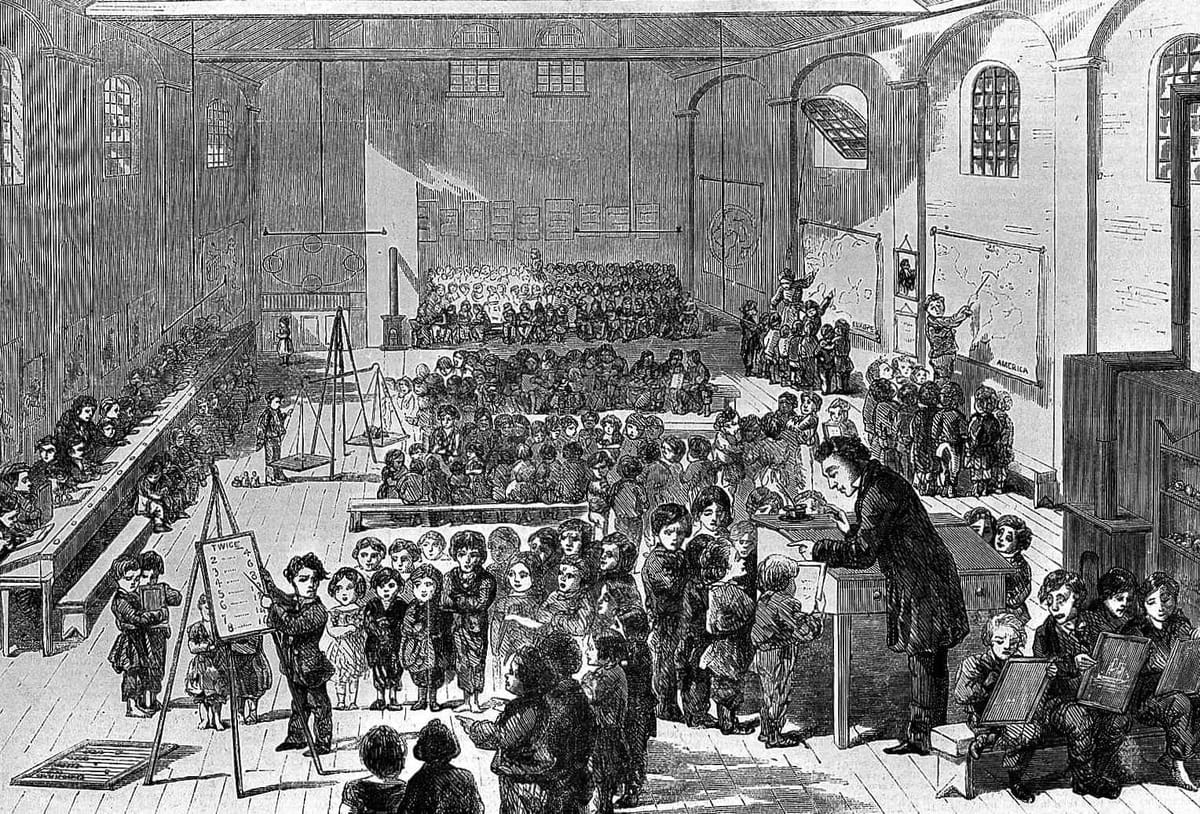

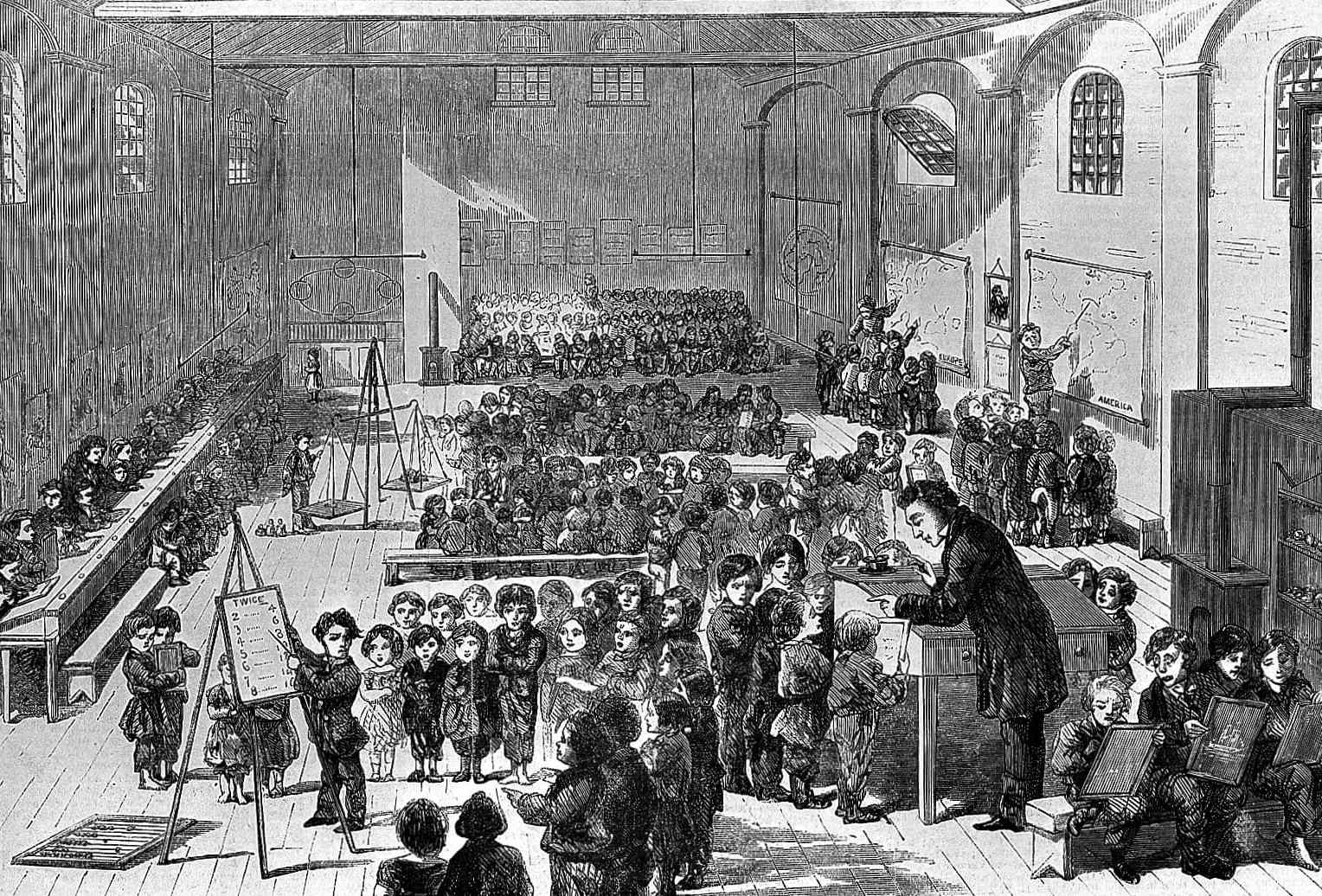

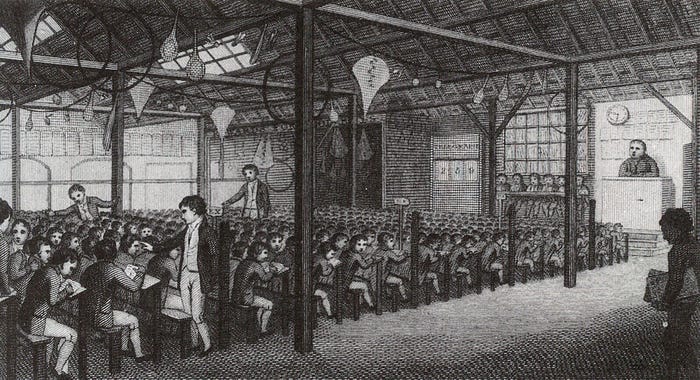

Desde a infância, vamos jogando muitos jogos, alguns envolvendo pessoas e outros não. Hoje, por exemplo, estes são alguns dos que pratico em casa: “usar o computador”, “olhar e tocar a tela do smartphone”, “lavar os pratos”, “varrer a casa”, “escutar música caminhando pelo quintal”, “cuidar das plantas”, “alimentar os cães e gatos”, “assistir séries com minha companheira”. Quando pensamos em espaços como a escola e outras instituições sociais, não é diferente. Todos nós, quando crianças, passamos pelo ambiente escolar e, com alguma variação, jogamos os mesmos jogos ali disponíveis. São muitos: “assistir a aula expositiva”, “fazer provas”, “receber notas”, “seguir regras determinadas por outras pessoas”, “estudar assuntos escolhidos por terceiros”, “participar de uma turma com pessoas da mesma idade”, “sentar de determinada maneira”, “ouvir de forma específica”, “fazer silêncio enquanto o professor explica”, “seguir ordens indicadas pelos adultos sem discutir”, etc. São muitos os jogos, muitos dos quais sequer notamos que estamos jogando, pois são micro jogos dentro de jogos maiores — jogos que nos impõem certas formas de pensar, que restringem nossa maneira de agir, que nos permitem sentir de um certo jeito e não de outro, que nos fazem perceber a realidade de uma forma em vez de outras tantas possíveis.

É aí que está a principal questão: ao não perceber como as regras dos “jogos escolares” atuam em nós — quais papéis nos fazem assumir, que ações nos fazem realizar, que pensamentos nos obrigam a concatenar, que afetos produzem em nós a partir da articulação entre objetivos, regras, tipos de interações, ambiente e modos de usar tempo e espaço — tornamo-nos condicionados por essa arquitetura no interior da qual estamos jogamos. E isso tem implicações profundas em quem nos tornamos, pois muitos desses “jogos escolares” duram mais de quinze anos, se incluirmos o tempo na universidade. Nesse período, introjetamos atitudes, comportamentos, modos de sentir, agir, pensar e nos relacionar que estão em completa conformidade com os objetivos para os quais o “jogo maior” chamado escola foi projetado, em última instância: ajustar-nos ao comportamento útil à acumulação de capital por determinados setores privilegiados economicamente.

Não é preciso dizer que aquilo que revela nossa alienação nesse processo é o fato de não participarmos da construção desses jogos, de não escolhermos suas regras. Se olharmos bem, iremos perceber que raramente elas são objeto de discussão, justamente para não serem percebidas ou colocadas em questão. Quando essas regras e jogos são vistos como naturais, tornam-se invisíveis, assim como seus efeitos — basta pensarmos em termos muito usados nas escolas, como “alunos com dificuldades de aprendizagem” ou “transtorno opositor desafiador”, criados para mascarar problemas estruturais dos jogos em curso no ambiente escolar, deslocando a responsabilidade para os indivíduos. A chamada “gestão democrática”, um micro jogo no interior do jogo maior previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que talvez pudesse permitir mudanças mais estruturais nos demais jogos da escola, foi completamente ignorada pela grande maioria dos governos municipais e estaduais, ficando apenas no papel. E assim esse modelo de educação, estabilizado no pós-Segunda Guerra, segue funcionando há quase cem anos. Aqui, retomo o que disse e acrescento: se toda a sociedade passa pela escola, e nossa sociedade não parece das mais funcionais, para dizer o mínimo, é sinal de que esse jogo é corresponsável pela disfuncionalidade em que vivemos.

Esse é um aspecto importante, pois a maioria das críticas dos movimentos educacionais contrários ao “modelo de jogo” atual toca apenas na questão dos conteúdos, focando no que é ensinado, na liberdade do professor de dizer o que pensa, na necessidade de incluir conteúdos sobre as lutas de resistência dos oprimidos ao longo da história, na abordagem do socioemocional e na inclusão, mas muitas vezes sem questionar as regras de “funcionamento do jogo” que produzem o modo de vida estabelecido pelos opressores e reproduzido pelas práticas escolares.

Os jogos na prática

Para entendermos como os jogos, aparentemente fixos, são modificados ao longo da história de acordo com os interesses dos poderes constituídos, faço aqui uma analogia com o futebol. Nos últimos trinta anos, o futebol passou por muitas mudanças que impactaram diretamente no que acontece em campo. Muitas delas parecem sutis, pois foram construídas a partir de narrativas que procuram justificar certas ações, dentro ou fora de campo, que tornariam o jogo mais atrativo, dinâmico e divertido para o público. Dentro de campo, por exemplo, a partir de 1992 o goleiro não podia mais pegar com as mãos a bola recuada por um companheiro de time; em 1994, passou a vigorar o sistema de três pontos por vitória; o gol de ouro foi retirado das regras em 2004.

Apesar dessas mudanças “internas” afetarem diretamente o jogo, também ocorreram muitas mudanças fora de campo que impactaram diretamente as partidas: uma delas foi a transformação dos clubes em empresas, com o argumento de atrair investimentos que melhorariam a infraestrutura, as contratações e os centros de treinamento. As torcidas logo se animaram a apoiar, muitas vezes sem perceber o lado negativo: o afastamento de torcedores-dirigentes históricos, a redução da representação local na tomada de decisões e o foco excessivo em interesses financeiros que sacrificam projetos de longo prazo em prol de retornos de investimento de curto prazo.

O exemplo do futebol mostra como é possível impactar e influenciar o que ocorre em campo, sem alterar as regras mais essenciais: uso dos pés para mover a bola, o critério da vitória pela maior quantidade de gols, impedimentos, faltas, quantidade de jogadores etc. Todavia, à dinâmica em campo foram acrescidos muitos fatores que passaram a influenciar o comportamento, as atitudes e as estratégias de jogadores e equipes: o VAR, por exemplo, tornou-se peça fundamental em lances duvidosos, mas depende em grande parte da pressão de jogadores e torcida sobre o árbitro. Seu uso passou a gerar expectativas e emoções antagônicas em quem acompanha, induzindo a uma tomada de decisão mais cuidadosa por parte de jogadores e arbitragem.

Quando voltamos à escola, percebemos que, nos últimos trinta anos, várias políticas educacionais impactaram, em diferentes níveis e graus, o cotidiano escolar. Muitas delas — como a gestão democrática e o Plano Nacional de Educação — não tiveram o impacto esperado por falta de interesse político, uma vez que sua implantação contraria os planos e valores que perpetuam os poderes - seja nas secretarias de educação, prefeituras, governos estaduais ou ministérios. Outras, entretanto, passaram a influenciar decisivamente o dia a dia das escolas.

Com a criação de indicadores para avaliação da qualidade escolar, por exemplo, a concentração exclusiva em avaliações em larga escala baseadas em provas produziu um efeito cascata de comportamentos visíveis: implementação de sistemas digitais de acompanhamento e cronometragem dos conteúdos, metas de desempenho em provas atreladas à distribuição de verbas para estados e municípios, uso político da propaganda desses indicadores, bonificações para pressionar e estimular professores, burnout de docentes vítimas de cobrança externa e auto-exigência, e formação de professores voltada exclusivamente à produção de indicadores. Mas além disso, há também uma série de efeitos “invisíveis” causados por essas políticas: proibição silenciosa de outros modos de ensinar e aprender — já que todo esforço se dedica ao cumprimento dos conteúdos testados; falta de tempo para acompanhar estudantes com dificuldades de acompanhar o “ritmo das aulas”; aprofundamento do processo de desaprendizagem e da sensação de falta de sentido da escola para alunos e professores, pois todo o processo passou a ser reduzido ao cumprimento de metas.

Assim, é possível perceber, através da breve visada que lançamos, como cada época e cenário político-econômico intervêm em diferentes esferas sociais para impor interesses do capital sobre tipos de formação social específicos. Na escola, isso ocorre pelas conexões diretas entre macro e micro circuitos de relações de forças, que se evidenciam, por exemplo, quando a gestão escolar, pressionada por inspetores da Secretaria de Educação, cobra dos professores o preenchimento diário de plataformas de acompanhamento dos conteúdos, ou quando docentes são chamados individualmente para prestar contas sobre como preparam os estudantes para as avaliações externas.

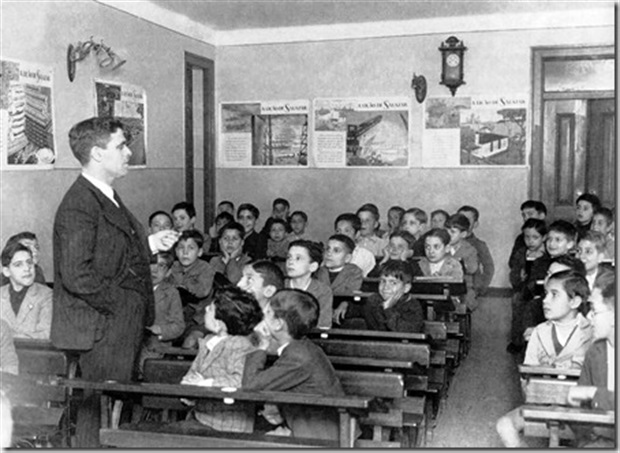

É preciso compreender que essas práticas são dispositivos de controle que delimitam o que o professor deve pensar e, consequentemente, como deve se sentir, agir e se relacionar. Isso fica evidente quando este é estimulado a buscar maneiras de transmitir conteúdo de modo rápido e eficiente, visando aumentar a nota da escola no ranking. Por um lado, isso inviabiliza a busca por soluções que escapem ao padrão da aula expositiva, gerando a reprodução em massa do método expositivo, que transmite valores como hierarquia e submissão, por exemplo. Ao mesmo tempo, cria-se no professor um sentimento de insuficiência, pois é óbvio que, no chão da sala de aula, tais práticas não funcionam: ali, os problemas são outros — muitas crianças necessitam de atenção individual, outras aprendem ainda a conviver, a grande maioria não tem interesse no que é “ensinado”, enfim, são muitas as questões que minam a ideal “transmissão eficiente” de conteúdos cobrada pela máquina escolar. Mas isso não é um equívoco, é projeto.

Neste cenário, como se sente pressionado a “dar conteúdos”, o professor logo entra em conflito com os estudantes, visto que estes estão ali obrigados, não estão interessados em participar do cenário idealizado pelo professor e pelos poderes escolares. Assim, entram em cena as tentativas de disciplinar os alunos, as ameaças, as expulsões de sala, as chantagens e todo tipo de comportamento e atitude que buscam garantir que as aulas expositivas sejam dadas, independentemente de sua eficácia ou sentido.

Aqui, poderíamos mergulhar em um outro dispositivo, a aula expositiva, e seus efeitos sobre os alunos, mas deixaremos isso para uma outra ocasião. O importante nesse momento é ressaltar o enorme abismo entre aquilo que é traçado como objetivo pela gestão e assumido pelo professor e o que de fato acontece em sala de aula: o professor sairá de lá necessariamente frustrado. Ele é orientado e equipado, desde sua formação – e mesmo antes, quando ainda era aluno – para reproduzir um papel que necessariamente o frustrará. Mas, além desse jogo, já presente desde a formação da escola, há outro introduzido mais recentemente: a pressão explícita por resultados e pela obtenção de metas.

Desse modo, através da concatenação de macro e micro dispositivos escolares, são estabelecidos modos de agir, sentir, pensar e se relacionar que impedem uma real conexão entre as pessoas que fazem parte da escola e provocam uma completa falta de sentido existencial em relação ao que ali acontece. Todo o potencial que cada criança e jovem possui é desperdiçado; vidas são dominadas por forças que as colocam a serviço exclusivamente dos interesses do capital, não importando em que lugar estejam dentro da sociedade. Isto faz com que as pessoas que atuam na escola busquem culpados por todos os lados, sem ao menos perceber que o problema fundamental está no jogo e em suas regras. E assim, podemos voltar à frase de Freire para constatar que o oprimido é obrigado a jogar o jogo que irá transformá-lo em opressor, mesmo que nunca chegue a ter as mesmas armas que ele.